芳华灼灼映川农,巾帼铮铮谱新章

——四川农业大学“三八”国际妇女节珍档

时光刻度:百年星火中的“她力量”

1921年,中国共产党创办《妇女声》半月刊,以“教育平等”“职业解放”的呐喊唤醒女性觉醒;1924年,广州街头首次大规模“三八”纪念活动,用“保护妇女儿童”的宣言,书写觉醒篇章。在这激荡的历史长河中,四川农业大学的巾帼身影始终与时代同频共振。从马克思主义妇女观的早期传播到乡村振兴的躬身实践,从实验室的精密仪器到田间的稻穗麦浪,一代代川农女性以智慧响应中国妇女代表大会“自尊、自信、自立、自强”时代女性精神,将其与“爱国敬业、艰苦奋斗、团结拼搏、求实创新”的“川农大精神”共同镌刻进历史经纬。

1921年,中国共产党领导的第一份妇女刊物《妇女声》(半月刊)创办 来源:学习强国

1924年,中国妇女第一次群众性的纪念三八节活动在广州举行

破茧·新生:在时代浪潮中绽放

1957年,迁雅建院后的首个妇女节,600余名女教职工与学子以铿锵誓言宣告“妇女能顶半边天”的信念。

《四川农学院院刊》1957年3月16日刊登有关“三八”妇女节的新闻 来源:档案馆(校史办)

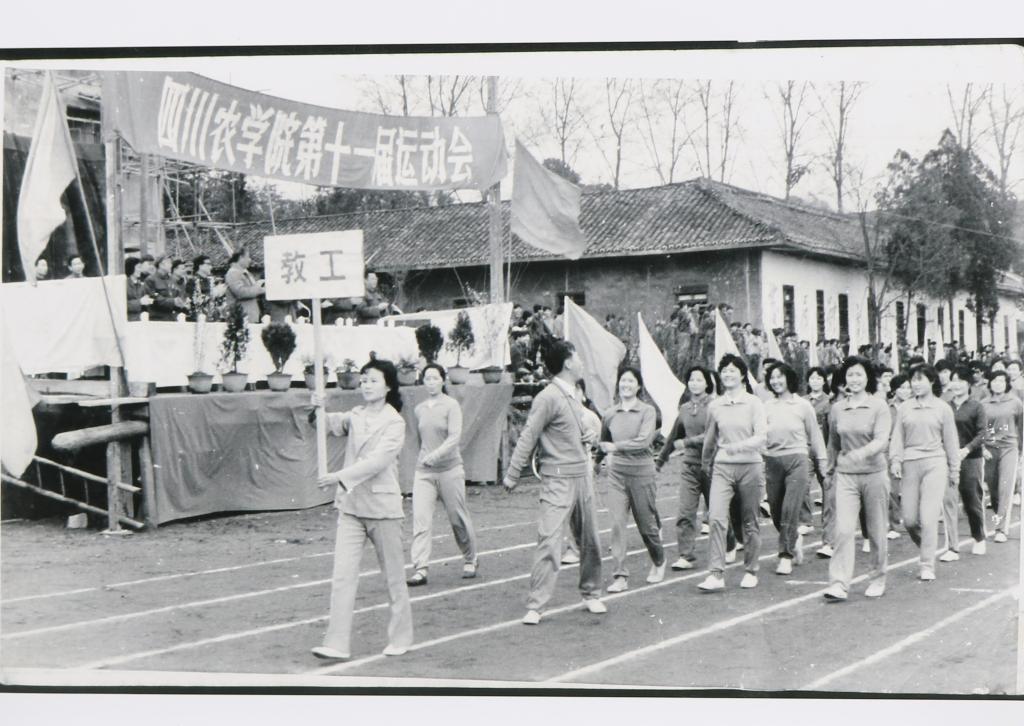

上世纪70、80年代,教育战线迎来明媚的春天。校运会上,女教职工方阵步伐矫健,以飒爽英姿打破传统桎梏,成为新中国女性形象的鲜活注脚。1983年,在西南区农业院校首届田径运动会上,我校健儿更是取得男、女团总分第一,共获18项冠军,占冠军总数的55%的好成绩。

学校第十届运动会入场式上妇女风采掠影,来源:档案馆(校史办)

四川农学院第十一届运动会上的女教职工队伍,来源:档案馆(校史办)

校运会上矫健的女选手们,来源:档案馆(校史办)

当改革开放春风吹拂校园,妇女节被赋予新内涵。1995年秋,川农女职工以“风采时装秀”回应在北京举行的联合国第四次世界妇女大会,用自信步伐诠释“女性之美不止于外表,更在于创造价值”。此外,当年校报还刊登了有关世界妇女大会的科普小知识,节日不仅是庆祝,更是思想阵地。

1995年,学校女职工庆“三八”迎“九五”展风采服装表演,来源:档案馆(校史办)

《四川农业大学校报》1995年3月15日刊登有关世界妇女大会的科普知识,来源:档案馆(校史办)

蝶变·超越:以科学之光照亮田野

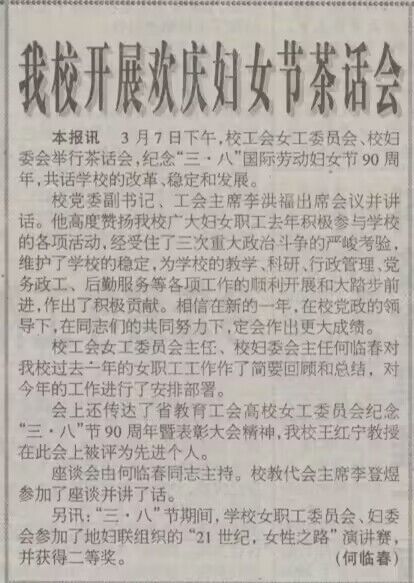

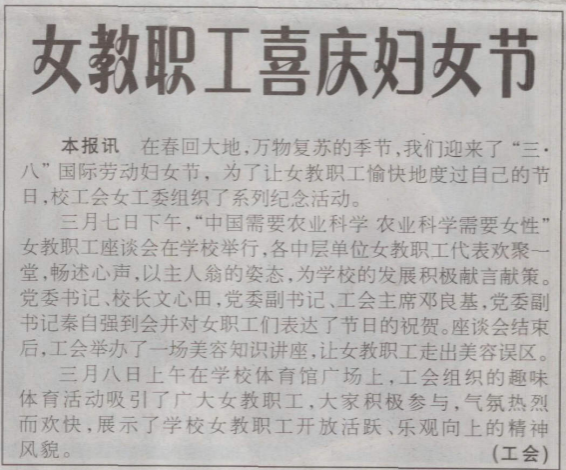

进入2000年新世纪,川农跻身“211工程”,妇女节节日形式更趋多元:茶话会畅谈职业理想、妇科讲座关爱身心健康、校企联谊搭建成长平台……2006年,学校举办“中国需要农业科学 农业科学需要女性”主题座谈会,越来越多的女科学家们以突破性科研成果证明:实验室与田野,皆是巾帼战场。

《四川农业大学校报》2000年3月20日刊登我校开展欢庆妇女节茶话会的新闻,来源:档案馆(校史办)

《四川农业大学校报》2006年3月15日刊登我校“中国需要农业科学 农业科学需要女性”女教职工座谈会的新闻,来源:档案馆(校史办)

领航·共荣:多元舞台书写时代答卷

如今,三校区协同发展格局下,女教职工数量不断增长,妇女节已成为展现“她力量”的立体嘉年华。趣味运动会上,教学能手变身运动健将;“流光溢彩 魅力女神”系列活动,非遗扎染与现代美学交织,诠释多元审美。

女科学家精神大放异彩,卢艳丽教授发掘抗逆基因,将玉米“点石成金”,主研选育玉米新品种10个,获四川省科技进步奖一等奖1项、二等奖1项,主持国家自然科学基金国际合作项目等20余项国家级、省级科研项目,获“中国青年女科学家”“四川省三八红旗手”等多项荣誉称号。今年,张克英教授赴阿联酋迪拜参加“家禽技术和创新学术会议”,是全球10名特邀报告嘉宾中唯一的女性。还有闪耀于危难时刻的个体光芒——校友刘仙(“雨衣妹妹”),她在疫情中“逆行”武汉,免费供餐超2万份,被《人民日报》誉为“90后青年的担当”。

卢艳丽教授

历史照见未来,芳华永续奋进

当1957年黑白影像中女教师的质朴身影,与如今卢艳丽、冯琳、王静、陈舜、张克英等女科学家的身影重叠,我们看到的不仅是时代的跨越,更是一脉相承的精神图谱。党的二十大报告强调“保障妇女平等参与发展的权利”,新时代的川农巾帼正以更开放的视野、更创新的姿态,在建设农业强国的征程中续写华章。她们在实验室器皿的微光里探索真理,在国际期刊的墨香中传递智慧,在乡村振兴的沃土上播种希望。这,便是川农女性献给时代的最美答卷。